口腔習癖と不正咬合:原因・影響・予防策について詳しく解説【 ⑥頬杖】

突然ですが頬杖してませんか?

思い返してみて気が付いたら頬杖してしまっている、そういう方もいるのではないでしょうか。

勉強中やスマートフォンを見ている時、つい無意識に頬杖をついてしまう…そんな習慣が、実は歯並びや顔の形に影響を与える“口腔習癖”のひとつだとご存じでしょうか?

矯正歯科の分野では、頬杖をはじめとする日常的な癖が不正咬合の原因になることが指摘されています。この記事では、「頬杖とはどんな習慣か」「なぜ歯並びに影響するのか」、そして「やめさせる方法」まで、矯正歯科の視点から詳しく解説していきます。

お子さまだけでなく、大人にも起こり得るこの問題を一緒に見直してみませんか?

「頬杖」とは?

頬杖(ほおづえ)とは、手や腕で頬やあごを支えるように顔を固定する姿勢のことを指します。授業中やデスクワーク中、スマートフォンの操作中など、日常のさまざまな場面で無意識に行っている方も多いのではないでしょうか。

一見するとただの「癖」のように思えるこの行動ですが、実は口元や歯並び、顎の発育に大きな影響を与えることがわかってきています。

特に問題となるのは、頬杖によってかかる「圧力の偏り」です。実は、成人の頭の重さは約4〜6kgあると言われています。その重さが頬杖によって一方向(片側の頬や顎)にかかり続けることで、局所的な圧力が生じ、歯列や顎の骨、顔の左右バランスに悪影響を及ぼす可能性があります。

このように、無意識のうちに繰り返される頬杖が、長期的には不正咬合(歯並びやかみ合わせの異常)の一因となるケースも少なくありません。

「頬杖」が与える影響

「なんとなく落ち着く」「癖になっている」——そんな理由で、ついつい頬杖をついていませんか?実はその何気ない行動が、歯並びや顔のバランスに大きな影響を与えることをご存じでしょうか。

-

頬杖は“片側だけ”に力がかかる姿勢

頬杖をつくと、頭の重さが片方の頬や下あごに集中してかかります。成人の頭は平均で約4〜6kgもあると言われており、その重さが一方の顎に繰り返し圧力として加わることで、骨の成長バランスが崩れ、下顎が片側に偏位してしまうことがあります。

この“ゆがみ”は見た目の左右差だけでなく、噛み合わせのズレ、顔全体の非対称(顔のゆがみ)につながり、将来的に不正咬合の原因になるのです。

-

顎関節への慢性的な負担

下顎が圧迫された状態が続くと、顎の関節にも影響が出ます。具体的には、口を開け閉めする際のカクカク音や痛み、開口障害など、顎関節症(TMD)の初期症状が見られるようになることがあります。

また、無意識のうちに下顎がズレた状態で固定されると、噛み合わせにも影響が出て、片側だけで噛む「偏咀嚼」が起こりやすくなります。

症状の例:

- 顎の開閉時に「カクカク」と音が鳴る

- 顎を開けるときに痛みがある

- 口が途中までしか開かない など

-

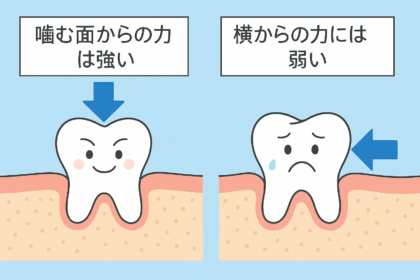

歯列への影響:力に弱いのは“歯の側面”

歯は噛む面から加わる力には比較的強く設計されていますが、側面からの力には弱い構造をしています。頬杖によって頬やあごに持続的な力が加わると、上下の歯列がゆっくりと外側や内側に押されてしまい、歯が前後左右に傾いたり、隙間ができたり、反対に歯が重なり合う「叢生(そうせい)」になったりすることがあります。

特に、成長期の子どもにとっては、骨の発達が未熟なため、習慣的な頬杖の影響を受けやすく、歯列全体が左右に偏って成長してしまうケースも珍しくありません。

-

矯正治療の妨げにも

すでに矯正治療を受けている方も注意が必要です。せっかく計画通りに歯を動かしていても、頬杖によって余計な外力が加わると、歯が思わぬ方向にズレてしまうことがあります。矯正歯科の現場では、こうした“生活習慣のクセ”が原因で治療が長引いてしまう事例も多く報告されています。

-

長期的には“顔つき”にも影響

長期間にわたって顎に一方的な力が加わると、骨格の成長バランスが崩れ、顔の輪郭や顎のラインが左右非対称になるリスクがあります。特に成長期の子どもでは、片方の頬の筋肉が発達しにくくなり、顔の印象が大きく変わってしまうこともあります。

このように、頬杖は「ちょっとした姿勢のクセ」では済まされない、歯並びや顔全体に影響する“見えないリスク”を抱えています。もしご自身やお子さんが頬杖を日常的につく癖があると気づいたら、早めに改善していくことが大切です。

「頬杖」をやめさせる方法

頬杖は無意識に行われることが多いため、単に「やめよう」と意識するだけでは改善が難しい場合があります。そこで、以下に効果的な対策方法をいくつかご紹介します。

意識づけとフィードバック

-

見えるところに鏡おいて姿勢を確認する

自分の姿勢を客観的に見ることで、頬杖をついていることに気づきやすくなります。特に勉強中や読書中、スマホ操作時などに注意を向けると効果的です。

-

周囲の人の声かけ

家族や友人に「頬杖をついていたら教えて」とお願いし、無意識な癖を自覚するためのきっかけを作るのもおすすめです。

環境の工夫

-

机と椅子の高さを調整する

姿勢が悪くなる原因の1つに、作業環境の不適切さがあります。机と椅子の高さが合っていないと、自然と頬杖をつきたくなってしまうため、正しい姿勢を保てるように調整しましょう。 -

肘をつきにくい空間づくり

肘を置けないデザインの椅子や、机の上に物を置くなどして、頬杖を物理的に防ぐ工夫も有効です。

体の使い方を整える(姿勢改善)

-

骨盤を立てて座る習慣をつける

骨盤をしっかりと立てて座ると自然と背筋が伸び、頬杖をつきにくくなります。腰にクッションを挟むなどの工夫もおすすめです。 -

ストレッチや筋トレで体幹を鍛える

体幹が弱いと、長時間座ることが辛くなり、無意識に頬杖をつくようになります。日常的に軽い運動やストレッチを取り入れて、体を支える筋力をつけましょう。

家族や周囲の人の協力を得る

- 特にお子さんの頬杖の習慣を改善したい場合、保護者や先生など周囲の人の声かけがとても重要です。例えば、「今、頬杖してるよ」と優しく教えるだけでも、本人の意識が変わります。頭ごなしに注意するのではなく、習慣として自然に気をつけられるよう、温かくサポートしてあげましょう。

まとめ

頬杖は一見無害に思える癖ですが、実は歯並びや顔の左右バランスにまで影響を与える重要な要因の一つです。特に成長期のお子さんでは、無意識の習慣が将来的な不正咬合(ふせいこうごう)や顎のずれを引き起こす可能性があります。

頬杖によってかかる圧力は、4~6kgにもなる頭の重さが片側に集中するため、顎や歯列に大きな負担となります。これが長期間続くと、片側だけの顎の発育を促進し、非対称な顔貌や噛み合わせの乱れへとつながります。

この記事でご紹介したように、頬杖の習慣をやめるには、まず「自分がいつ頬杖をついているのか」に気づくことが大切です。そして、姿勢の改善や環境の見直し、周囲からの優しい声かけなどを組み合わせて、徐々に習慣を改善していくことが効果的です。

万が一、すでに歯並びの変化や顔のバランスに気になる症状がある場合は、早めに矯正歯科に相談しましょう。小さな癖の積み重ねが将来の健康や見た目に大きな影響を及ぼすことを、今からしっかりと意識しておくことが重要です。

当院はJR渋谷駅から徒歩4分、渋谷公園通り沿いにございます、渋谷以外では6医院関西大阪梅田、岸和田市、京都市、和歌山市に分院があります。

矯正治療実績は5000症例以上(※)あり、インビザラインではブルーダイヤモンドプロバイダーを受賞しております。

グループで矯正治療を管理しており、質の高い治療を提供しています。

東京・渋谷でインビザライン矯正・マウスピース矯正をお探しの方は一度無料相談(相談・精密検査費無料)にお越しください。

※2024年度グループ全体の矯正症例数

参考文献

・Al-Ani, M. Z., et al. (2010). "The effect of external forces on craniofacial development: A systematic review." European Journal of Orthodontics, 32(5), 490–497.

・Yamada, K., et al. (2021). "Postural habits and their relationship to dentofacial morphology in adolescents." International Journal of Pediatric Dentistry, 31(3), 379–386.

・Shah, N. R., et al. (2020). "Habitual behavior and malocclusion: A narrative review." Dental Research Journal, 17(3), 223–230.