口腔習癖と不正咬合:原因・影響・予防策について詳しく解説【 ④吸唇癖・咬唇癖編】

吸唇癖・咬唇癖とは?無意識のクセが歯並びに与える影響

日常生活の中で無意識に行っているクセが、実は歯並びに影響を与えていることをご存じでしょうか? その中でも 「吸唇癖(きゅうしんへき)」と「咬唇癖(こうしんへき)」 は、多くの人が気づかないうちに習慣化し、歯列の乱れや不正咬合を引き起こす原因となることがあります。

「唇を吸う・噛むくらい大したことないのでは?」と思うかもしれませんが、継続的にこの習癖が続くと、前歯が正常な位置に並ばなくなったり、噛み合わせに影響を及ぼすと言われています。特に 子どもの時期にこの習慣が続くと、顎の発育にも関与し、大人になってからの歯並びのトラブルにつながる 可能性があります。

本記事では、吸唇癖・咬唇癖とは何か、その影響、そしてやめさせる方法 について詳しく解説します。 もし自分やお子さんにこのような習慣がある場合、今のうちに改善しておくことで、将来的な歯並びの問題を防ぐことができます。

それでは、まず「吸唇癖・咬唇癖」とはどのようなものかを見ていきましょう。

「吸唇癖・咬唇癖」とは?

吸唇癖(きゅうしんへき) とは、無意識に 上唇や下唇を吸い込む ような動作を繰り返す習慣のことを指します。一方で、咬唇癖(こうしんへき) は、唇を噛む クセのことを意味します。どちらも幼児期や小児期に多く見られる習癖ですが、大人になっても継続しているケースもあります。

この習癖は 無意識のうちに行われることが多く、ストレスや緊張状態で頻発することがあります。また、舌の位置の異常や口呼吸といった他の口腔習癖とも関連していることがあり、単なるクセではなく、歯並びや顎の発育に悪影響を与える可能性があります。

それでは、吸唇癖・咬唇癖が具体的にどのような影響を及ぼすのか、詳しく見ていきましょう。

「吸唇癖・咬唇癖」が与える影響

吸唇癖や咬唇癖が長期間続くと、歯列や咬合(噛み合わせ)、さらには顔の骨格にまで影響を及ぼすことが報告されています。具体的な影響について詳しく見ていきましょう。

上顎前突(出っ歯)になりやすい

特に 下唇を吸い込む癖 がある場合、前歯に持続的な圧力がかかり、上の前歯が前方へ傾いてしまいます。これにより 上顎前突(出っ歯) になりやすくなります。また、下唇が常に内側に入り込むことで、下顎の成長が抑制されることもあります。

開咬(かいこう)を引き起こす可能性

上唇・下唇のいずれかを頻繁に吸う、または噛むことで、前歯が適切に噛み合わず 開咬(前歯が噛み合わない状態) が発生することがあります。開咬が進行すると、食べ物を前歯で噛み切ることが難しくなるだけでなく、発音にも影響を及ぼす可能性があります。

口元のバランスが崩れる

唇を強く吸う、あるいは噛むことで、上下の唇のバランスが崩れることがあります。例えば、下唇を噛む癖 が続くと、上唇が突出しやすくなり、横顔のバランスが崩れる原因になります。

顎の発育に悪影響を及ぼす

特に成長期の子どもにおいて、吸唇癖や咬唇癖が続くと 顎の発育に影響 を及ぼすことがあります。下唇を噛む癖があると、下顎の成長が抑制される可能性があり、将来的に顎のバランスが崩れる要因となります。

唇や周囲の筋肉に悪影響

頻繁に唇を吸ったり噛んだりすると、唇の皮膚や周囲の筋肉に 継続的な刺激 が加わり、炎症を起こすことがあります。ひどい場合には、唇がひび割れたり、慢性的な痛みを伴うこともあります。

吸唇癖や咬唇癖は、単なるクセのように思われがちですが、長期間続くことで歯並びや噛み合わせに大きな影響を与えます。では、これらの習癖を改善するにはどうすればよいのでしょうか?次のセクションで、具体的な改善方法について解説します。

「吸唇癖・咬唇癖」をやめさせる方法

吸唇癖や咬唇癖を改善するには、単に「やめよう」と意識するだけではなく、具体的な対策が必要です。ここでは、効果的な改善方法について詳しく解説します。

原因を特定し、習慣化を防ぐ

吸唇癖や咬唇癖が発生する背景には、ストレスや不安、無意識のクセなどが関与していることが多いです。まずは どの場面でこの癖が出るのかを観察し、記録する ことで、改善に向けた対策を立てることができます。

対策

- 家族や周囲の人に癖を指摘してもらう

- 癖を意識できるよう、手鏡を使って口元を確認する

- 口を閉じる意識を持つ(唇を軽く閉じる習慣をつける)

代替行動を取り入れる

完全に癖をやめるのは難しいため、他の行動に置き換える ことが効果的です。

対策

- 唇を噛みそうになったらガムを噛む

- ストレスを感じたときは、深呼吸やリラックスできる行動を取る

- 指で軽く唇を押さえて、吸い込むのを防ぐ

唇や舌の筋肉を鍛える

唇や舌の筋肉が弱いと、無意識に吸唇癖や咬唇癖が出やすくなります。オーラル筋機能療法(MFT: Myofunctional Therapy) を取り入れることで、正しい口腔習慣を身につけることができます。

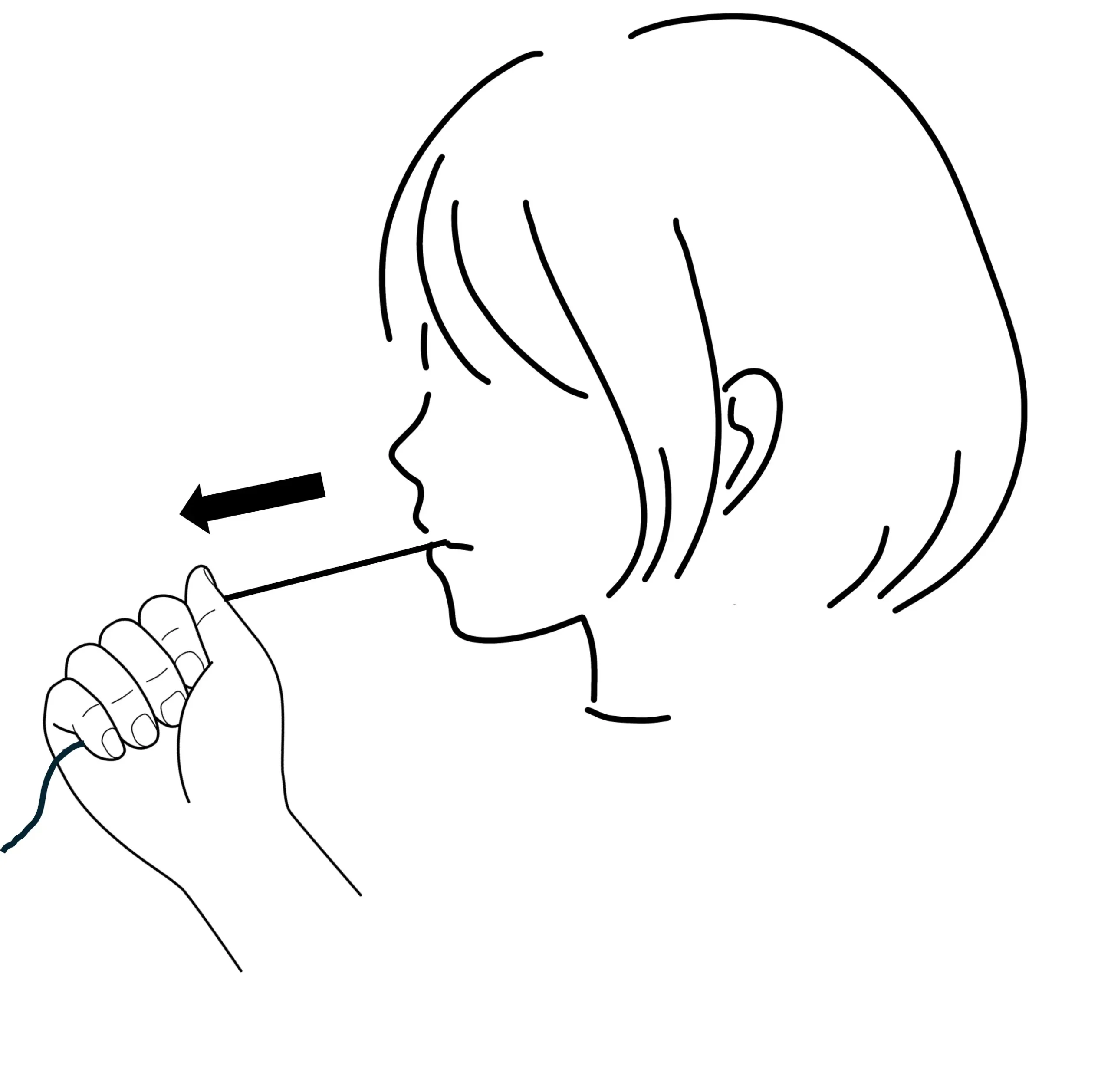

トレーニング例

- ボタンプル:大き目のボタンに糸を通し、唇と前歯の間で挟みます。口から飛び出ない程度の力で糸を前方に引っ張ります。5秒3セットやってみましょう。

- 舌のポジション確認:舌を上顎のスポット(前歯の裏側の膨らんだ部分)に常に置くよう意識する

環境を整える

無意識に吸唇癖や咬唇癖をしないようにするため、環境を整えることも重要です。

対策

- 唇が乾燥しないようリップクリームを塗る

- 手を口元に持っていかないよう、気をそらすアイテムを用意する

- 姿勢を正すことで、口元の筋肉への負担を減らす

矯正歯科での専門的な治療

歯並びや咬み合わせに影響が出ている場合、矯正歯科での治療を検討することも有効 です。特に以下のようなケースでは、専門家の診断を受けることをおすすめします。

矯正治療が必要なケース

- 上顎前突(出っ歯)が顕著な場合

- 開咬が進行している場合

- 口を閉じづらく、口呼吸になりやすい場合

- 顎の成長に影響が出ている場合

矯正治療と並行して、口腔筋機能療法(MFT)を取り入れることで、より効果的な治療 となります。

まとめ

吸唇癖・咬唇癖は、単なるクセのように思われがちですが、長期間続くことで 上顎前突(出っ歯)や開咬、顎の発育への影響 など、歯並びや咬み合わせに深刻な影響を及ぼす可能性があります。

改善するためには、原因を特定し、代替行動を取り入れること、唇や舌の筋肉を鍛えること、環境を整えること が重要です。特に、無意識のうちに習慣化している場合は、意識的にトレーニングを行い、必要に応じて専門家のアドバイスを受けること をおすすめします。

お子さまの習癖に不安がある場合や、ご自身で気になる点がある場合は、早めに矯正歯科医へご相談ください。歯並びの問題は、早期に対処することで大きなトラブルを未然に防ぐことができます。

当院はJR渋谷駅から徒歩4分、渋谷公園通り沿いにございます、渋谷以外では6医院関西大阪梅田、岸和田市、京都市、和歌山市に分院があります。

矯正治療実績は5000症例以上(※)あり、インビザラインではブルーダイヤモンドプロバイダーを受賞しております。

グループで矯正治療を管理しており、質の高い治療を提供しています。

東京・渋谷でインビザライン矯正・マウスピース矯正をお探しの方は一度無料相談(相談・精密検査費無料)にお越しください。

※2024年度グループ全体の矯正症例数

参考文献

- Takada, J., et al. (2020).

Evaluation of lip habits and their influence on dental alignment: A clinical study.

Journal of Oral Rehabilitation, 47(5), 562-570. - Lima, T.A., et al. (2021).

Lip habits and their impact on malocclusion: A systematic review and meta-analysis.

American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, 160(2), 155-167. - Garib, D.G., Henriques, J.F.C., et al. (2019).

Orthodontic treatment timing and the influence of oral habits: A systematic review.

European Journal of Orthodontics, 41(6), 567-578. - Smith, B., & Jones, R. (2020).

The role of myofunctional therapy in treating oral habits related to malocclusion.

Journal of Clinical Pediatric Dentistry, 45(2), 102-110. - Zhang, Y., et al. (2023).

Early intervention for oral habits and its impact on occlusal development: A clinical trial.

International Journal of Paediatric Dentistry, 33(1), 89-98.